こんにちは!!相生山病院お役立ち情報編集部です。

毎年11月14日は「世界糖尿病デー」で“ 糖尿病の診断と治療で頼れる病院・クリニック ”の記事で、

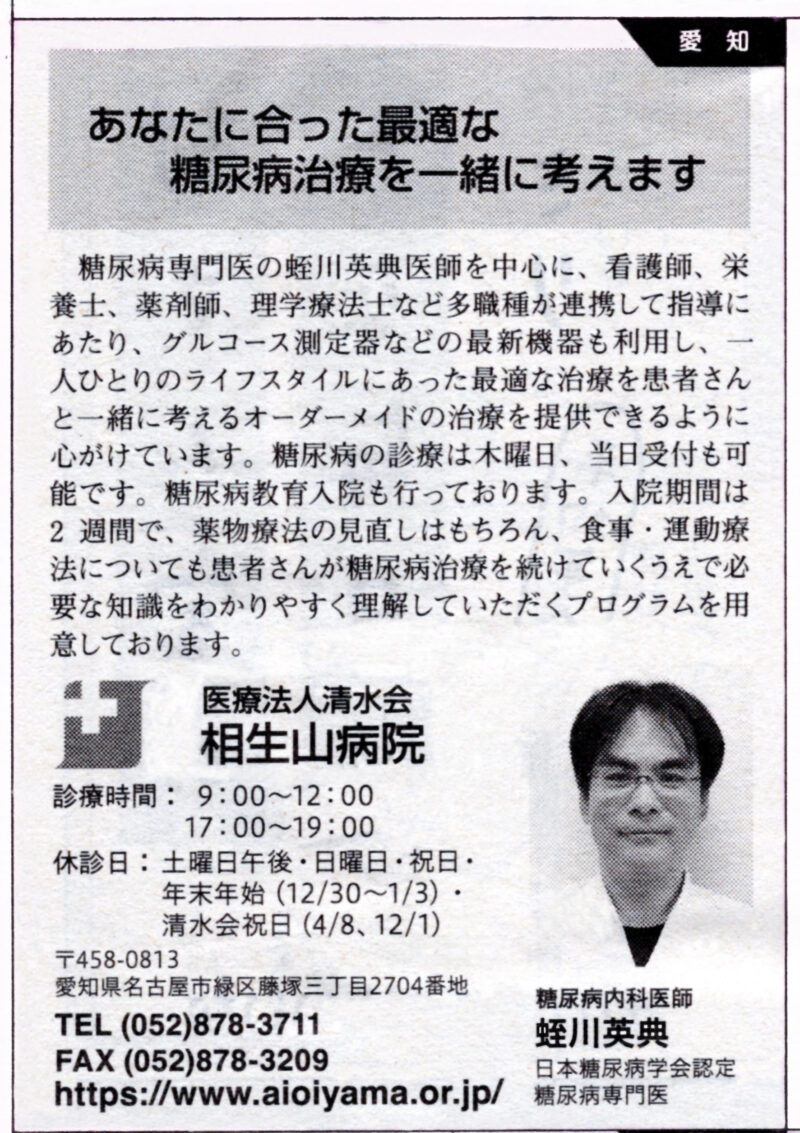

糖尿病専門医の蛭川英典医師を中心に多職種が連携して指導を行っている病院として紹介されました。

蛭川先生ってどんな先生?

経 歴

| 平成17年 3月 | 川崎医科大学卒業 |

| 平成17年 4月1日 | 川崎医科大学附属病院 内科 研修医 |

| 平成19年 4月 | 川崎医科大学附属病院 内科学(内分泌・糖尿病) シニアレジデント |

| 平成21年 4月 | 川崎医科大学附属川崎病院 シニアレジデント |

| 平成26年 4月 | 川崎医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 シニアレジデント |

| 平成27年 4月 | 同附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 チーフレジデント |

| 令和 2年 4月 | 相生山病院 内科 |

資 格

| 平成19年 9月 | 日本内科学会認定内科医(第39394号) |

| 平成24年11月 | 日本糖尿病学会認定専門医(第5326号) |

| 平成29年11月 | 日本糖尿病学会研修指導医(第2451号) |

| 医学博士 |

受賞歴

| 平成25年11月 | 日本糖尿病学会中国四国地方会第51回総会Young Investigator’s Award |

| 平成27年 8月 | 第15回川崎医学会賞 川崎医学会誌論文賞 |

蛭川先生は、平成25年にyoung investigator`s awardを受賞され、日本糖尿病学会からは若手のホープとして期待されて、現在は当院の内科医として患者様に尽力されている傍ら日本糖尿病学会研修指導医としても活躍されています。

〔 研修指導医 : 認定医、専門医を指導する立場であり、「指導医の質が、専門研修・医療の質を決定する」と言われているほど、重要な立場になってきます。一般社団法人日本糖尿病学会に登録されている愛知県の糖尿病専門医の数は368名(R4年.3月現在)いますが、さらなるスペシャリストである専門指導医はさらに少なくなります。 〕

当病院は現在、糖尿病の治療を続けていくうえで必要な知識を分かり易く理解していただくために“糖尿病教育入院”を行っています。血糖コントロールなどの糖尿病に関することでなにかお悩みがございましたら是非お気軽にご相談ください。

記事内容より(週刊文春)

世界糖尿病デーとは?

世界糖尿病デーは、国際糖尿病連合(IDF)とIDFに加盟する組織が中心となり、11月14日に開催されます。世界糖尿病デーは、糖尿病の脅威が世界的に拡大しているのを受け、世界規模で糖尿病に対する注意を喚起しようと、IDFと世界保健機関(WHO)によって1991年に開始され、2007年には国連の公式の日になりました。11月14日は、1922年にチャールズ・ベストとともにインスリンを発見したフレデリック・バンティングの誕生日にあたります。インスリンの発見により、糖尿病治療は飛躍的な進歩をとげました。2021年は、インスリン発見から100年目を迎える記念すべき年です。 日本では、11月14日を含む一週間(月~日)を「全国糖尿病週間」として、全国各地で一般向けの講演会や健康相談、街頭での広報や啓発活動などが行われています。

「トロントの軌跡」から百年、糖尿病に向き合う

血糖値を下げるホルモンとして知られる「インスリン」1921年にバンティング博士とトロント大学の研究チームによって発見されました。「トロントの軌跡」と呼ばれた博士の功績に敬意を表し、世界保健機構(WHO)国際糖尿病連合(IDF)は彼の誕生日を「世界糖尿病デー」と定めています。

糖尿病はインスリンの作用低下により高血糖が慢性的に続く疾患です。厚生労働省の19年「国民健康保険・栄養調査」によると「糖尿病が強く疑われる人」の割合は男性で19.7%、女性で10.8%、年齢が上がるにつれ、増加傾向にあります。

糖尿病は高血糖が持続することで全身のさまざまな臓器に影響を及ぼし、合併症を生じやすい特徴があります。「三大合併症」の神経障害と網膜症、腎症をはじめ、脳卒中や心臓病、がん、認知症のリスクも高まります。多尿や口渇、体重減少、倦怠感など自覚症状がみられますが、無症状のまま進行してしまうことも少なくありません。

治療の基本は食事療法と運動療法を通じた生活習慣の改善と血糖値コントロールです。食事量のコントロールや食事の内容、食べ方の指導がなされ、身体の状態やライフスタイルなどを考慮した運動が提案されます。食事療法と運動療法で血糖コントロールが難しい場合は薬物療法が行われます。

正しい診断のもと①未然に防ぐ、②発症しても血糖値を良好にコントロールして健康に生活する、③合併症の発症をくい止める三段階の予防と治療が重要です。 世界糖尿病デーに向けて、国内各地で脅威啓発のためブルーライトアップや知識を深めるための講演などが予定されています。この機会に糖尿病について考え、予防・治療に向けた一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。気になる自覚症状や、検診で懸念がある方は、日本糖尿病専門医がいる、または糖尿病に特化した診療科のある医療機関へ相談をお勧めします。

まとめ

“週間文春”の記事にもあるように、厚生労働省の令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」によると、「糖尿病が強く疑われる人」の割合は、男性19.7%、女性10.8%で、ここ10年間でみると、男女ともに有意な増減は見られないが、年齢が高い層でその割合が高いそうです。近年、糖尿病に罹っている人が1000万人、予備軍(糖尿病が強く疑われる者)が1000万人と推計されて久しく、日本では、成人の6人に1人が糖尿病あるいはその予備軍ということになります。

糖尿病は、症状がある場合「のどの渇き」「倦怠感」「体重減少」「尿量の増加」などがありますが、自覚症状が少ない病気なので、早期発見・治療が症状の悪化を防げることができるそうです。体に異変を感じたら、早めに病院をお勧めします。 自分の生活習慣を見直し、毎日の自己管理がとても重要だそうです。気になることや心配なことがあればお近くの糖尿病専門医にご相談ください。

コメント